マランツのNA6006からBluesoundのNODE(N132)に入れ替えて、各種実験・思うところ等々ちょっとしたまとめというか備忘録というか。

TUBE

ユニゾンリサーチのSimply Italy(真空管アンプ)との相性はなかなか良い(と思う)。NODEの内蔵DACの、ワイドレンジではないけれど微妙に重心低めというのか、低域に厚みを持たせてあるような方向性がSimply Italyの緩さと相まって、カリカリしないちょうどよさ。細かいことは気にしないで音楽に集中できる(ような気がする)。

USB

NODEはUSBでもデジタル出力できる。USBメモリーやHDDをつなぐ場合は使えないんだけど。SU-G700(アンプ)にUSB入力(PC)があるから接続してみた。SU-G700の入力切り替えがPCとLINE1が並んでいるから、瞬時切り替えでNODEのアナログ出力(内蔵DAC)とデジタル出力(SU-G700でD/A変換)を聴き比べできると思ったら、PC→LINE1は大丈夫だけど、LINE1→PC方向は再生が止まる。レコード(=PC以外の入力)を聴いた後でPCに切り替えるとBluOS Controlアプリ側で「オーディオ出力エラー」の表示が出るから、デジタルはコアキシャルで接続することにした。

MQA

MQAは経営破綻後、Bluesoundを立ち上げたカナダのレンブロック社が買収したこともあってNODEはMQAに対応している。マーティン・デニーのベスト盤がそうだったことを思い出して再生してみたら、確かにMQAの表示が出る。デジタルでSU-G700に入れると、サンプリング周波数はCDの2倍の88.2kHzの表示。NODEのMQAデコーダーを使わない設定も用意されている。こっちだと普通のCDと同じ44.1kHz。MQAの音は…新しい録音のものなら違いが出るのかもなぁ。

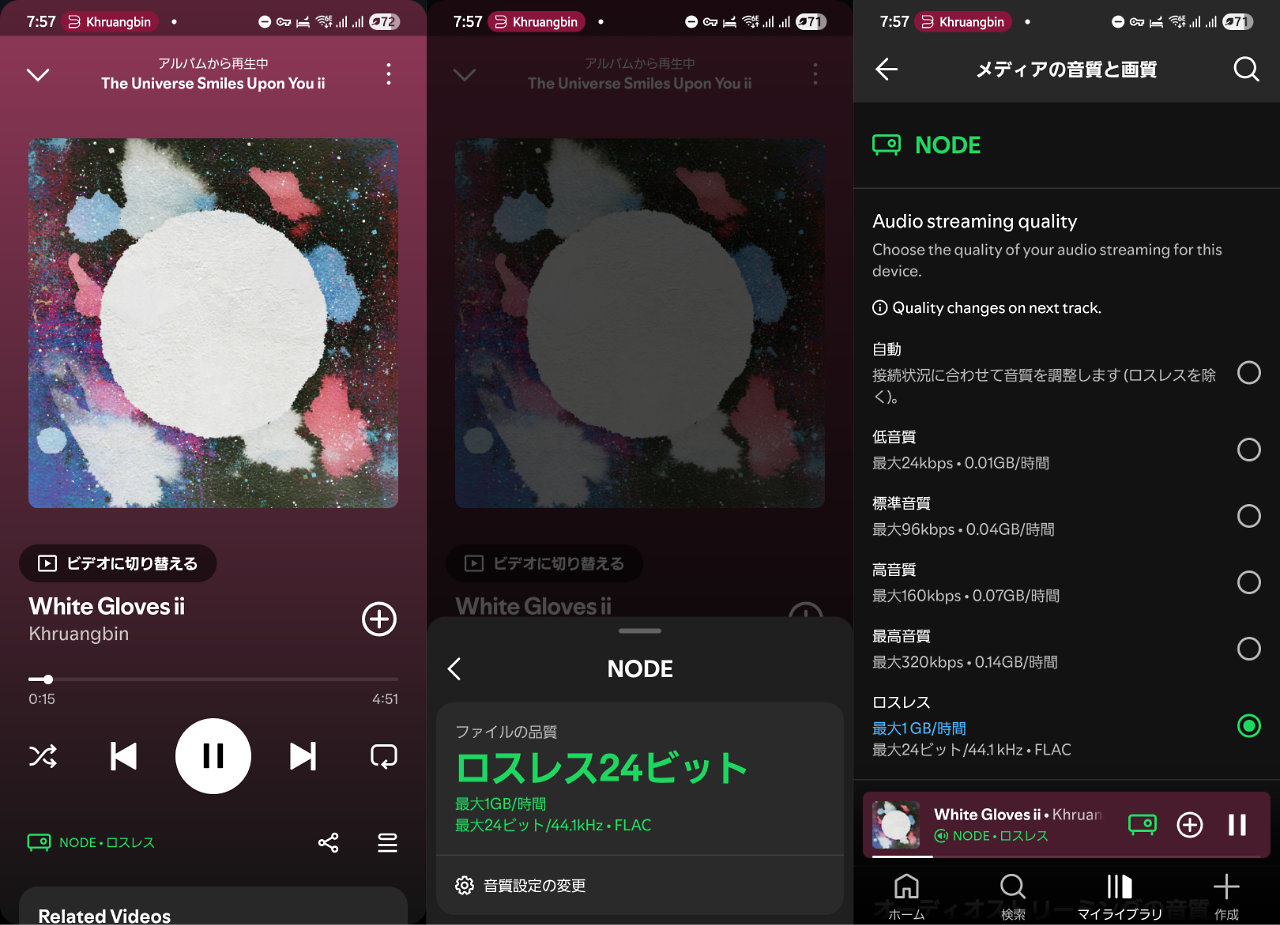

Spotify

BluOS ControlアプリでSpotifyを選択するとSpotifyアプリが起動するだけ。この辺はHEOSも同じだった。Spotifyコネクトでやってくださいってことなんでしょうな。BluOSはローカルファイルもストリーミングも混在してプレイリストが作れるって話だったけど、Spotifyは対象外なのかなー。再生中の表示はできるんだけどなー。そうそう、ロスレスはちゃんと選択できた。

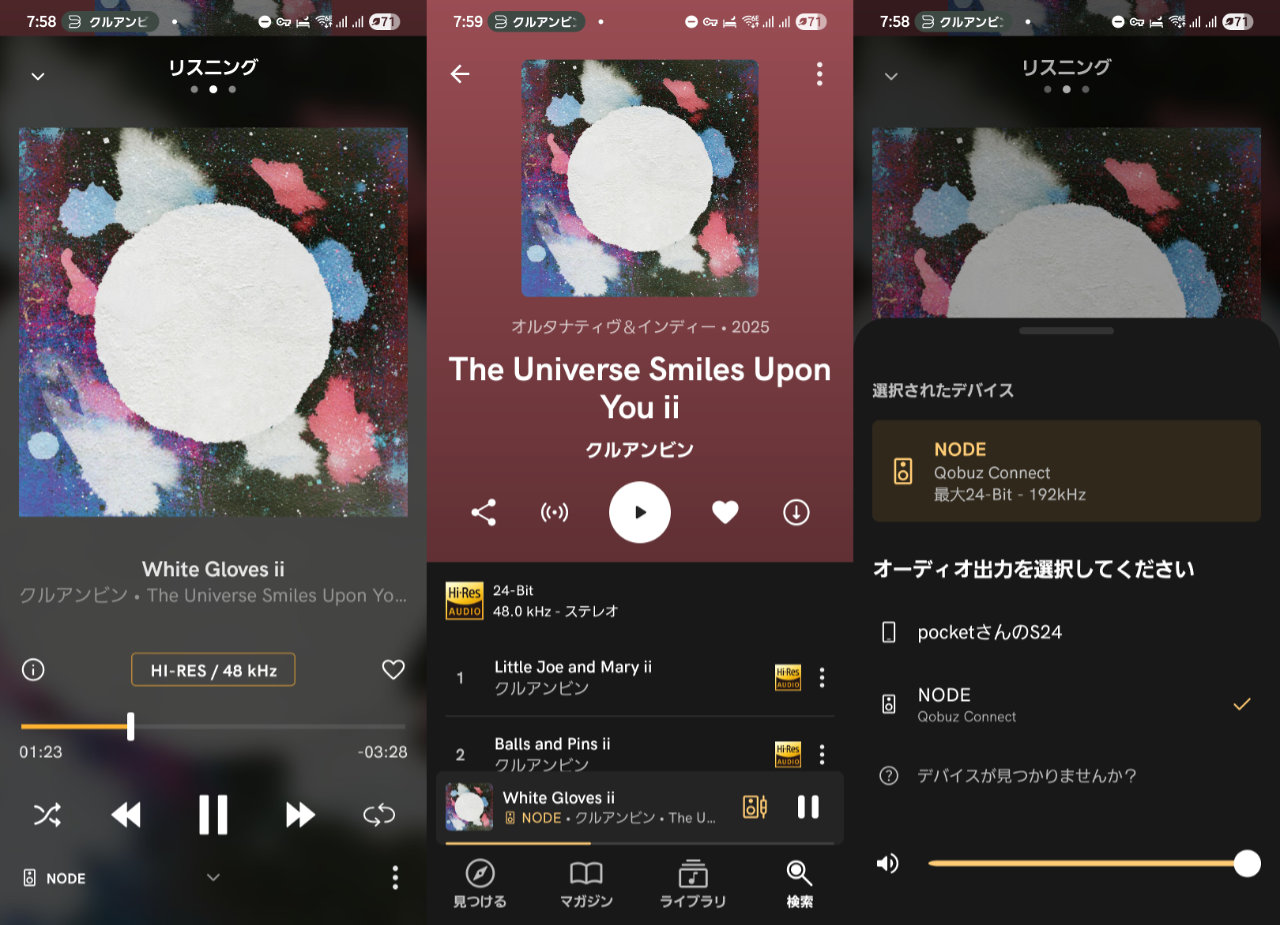

Qobuz

Qobuzコネクトが登場してSpotifyコネクトとほぼ同じ使い勝手になったという話を聞いて、久しぶりにQobuzアプリをインストールしたらまたまた1ヶ月お試しできることになっていた。NODE導入でいちばんの収穫はQobuzコネクトが使えるようになったことかも。ハイレゾのストリーミングがこんなに簡単になるとはねぇ。ハイレゾに限ったことじゃないけど、PCをUSBで接続してWASAPIだの排他モードだのやってる時代は終わったね。だがしかし、ハイレゾじゃないものはSpotifyのロスレスと変わらないし、1年前からだいぶ洗練されたとは言え、曲数も少ないし年払いにしないとお高いから、Spotifyに無いものや気に入ったものをダウンロード購入するだけの感じになりそう。

最近ハマっているのがKhruangbin(クルアンビン)。ウィキペディアによると「タイのロック、イランのポップ、ダブなど世界各地の音楽の影響を受けながら、アメリカのソウル、ロック、サイケデリックと融合させた独自のサウンドで知られている。」とのこと。かなり有名みたいだけど、全然知らなかったわー。

コメント